採用情報

私たちと一緒に、

笑顔の花を咲かせませんか?

京都社会福祉協会では、少子化や核家族化が進行し、地域や家庭で子育てすることが困難な現代において、

子どもたちがたくさんの子どもや大人とかかわり、様々な経験を通して、

心身ともにたくましく育つことができるよう努めています。

また、保護者の子育てを応援し、地域の皆様に愛され、保護者の方々と一緒に

子どもたちの成長を喜び合える施設を目指しています。

研修に力を入れ、職員同士が仲良く学び合い、高め合っています。

多くの職員が、結婚・出産してからも長く働き続け、

リーダー、主任、園長・館長とステップアップして、活躍しています。

introduction

職種紹介

京都社会福祉協会の各施設では、保育士・児童厚生員・調理員として働く方を募集しています。

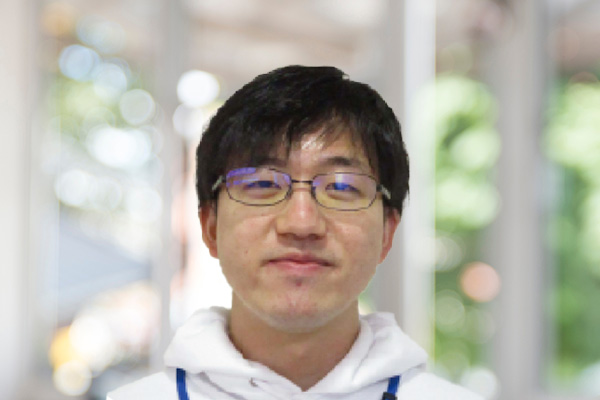

先輩職員インタビュー

京都社会福祉協会では、様々な年代の職員が自分らしさを大切に日々を過ごしています。

そんな先輩たちにインタビューをしてみました!

福利厚生・研修制度

協会では、毎年、職員の経験年数や目的に合わせた研修を積極的に行っています。